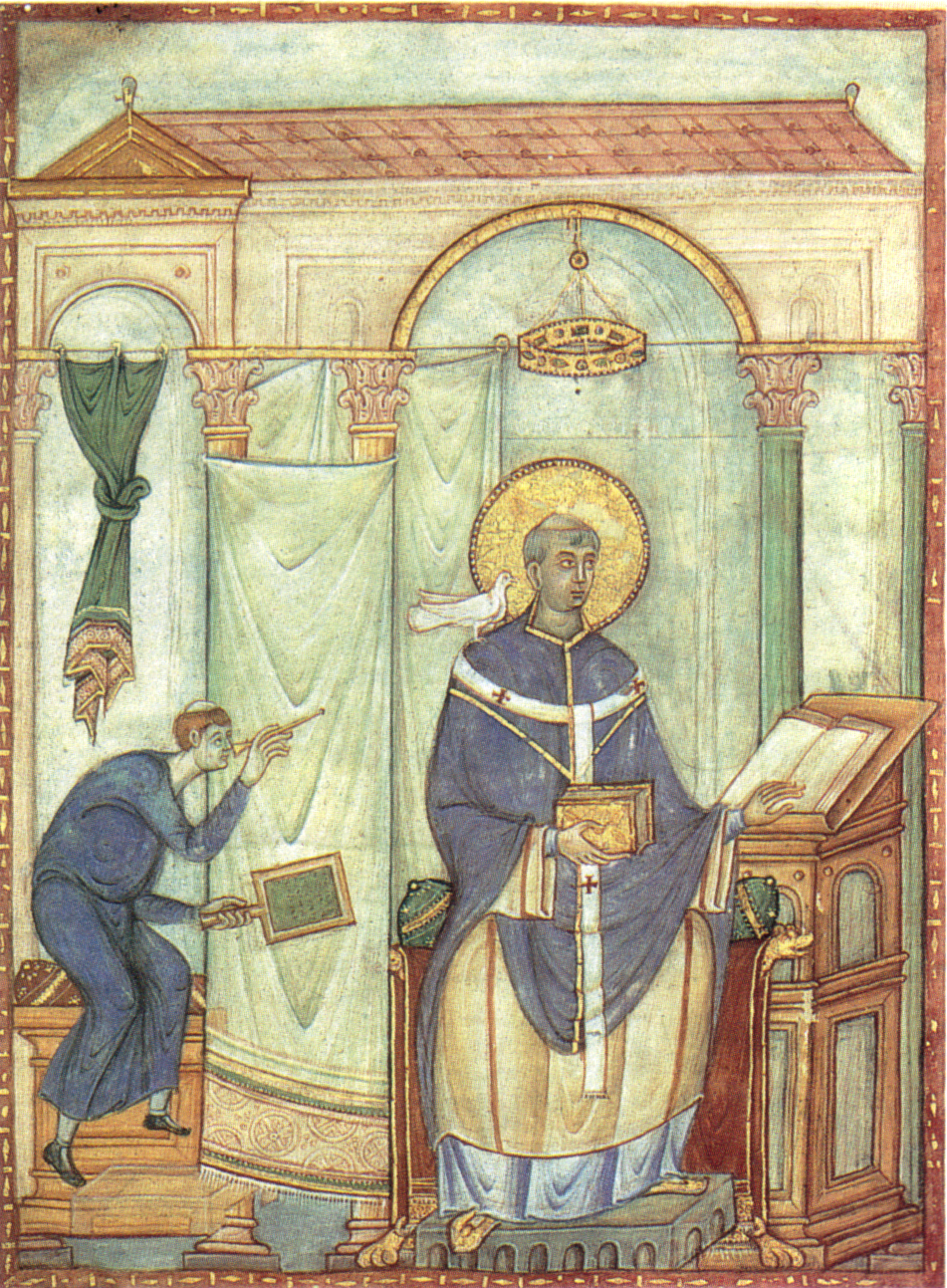

Miniatura del papa en el Registrum Gregorii c. 983.

Lo que conocemos hoy como canto gregoriano no es sino la unificación del canto litúrgico a partir de todos los cantos litúrgicos locales de los antiguos territorios procedentes del decadente Imperio Romano (Milán, Roma, Benevento, Aquileya y Rávena, norte de África, Islas Británicas, Galia o Hispania visigoda). Tras unos siglos de expresión en lengua griega, desde el siglo IV, se adopta en Occidente el latín (en el Edicto de Milán. 313), y el culto cristiano, ya abierto al público con el emperador Constantino, necesita imponer una liturgia común, decisión que acordaron en el año 754 el Papa Esteban II y el franco Pipinio el Breve, en un encuentro en el que el Papa sería ayudado en su defensa de las zonas asediadas por los lombrados y el rey sería coronado. Pipnio impuso la liturgia romana, como también haría su hijo Carlomagno. Y de la fusión del elemento galicano con el romano nació el repertorio que llamamos gregoriano (los textos venían de Roma; la ornamentación, de la Galia). Lo que hizo el papa Gregorio fue recopilar y finalmente suplantar las prácticas locales, aunque de ninguna forma componer o crear nuevas. pese a ello, legendariamente se le atribuyó lo segundo, como puede observarse en la imagen en la que, revestido con los paramentos pontificales, con el estilo y el volumen entre las manos, mientras la paloma (símbolo de la inspiración divina) le sugiere los textos y melodías litúrgicas: éste es el esquema iconográfico de Gregorio I (590-604) transmitido por las miniaturas de innumerables fuentes litúrgicas medievales.